形から始まり、記号へと向かう

「形」と密接なつながりがあるものとして「文字」があると思います。

私たちが日常的に使う文字は、情報を伝える「記号」として当たり前に存在しています。

しかしその成り立ちを振り返ると、文字はもともと「形」として始まり、長い時間をかけて抽象化されてきた存在です。

1. 形から始まった文字

古代エジプトのヒエログリフや、中国の甲骨文字を思い浮かべてみてください。

そこには「鳥」「山」「木」など、自然や生活に登場する対象が、そのまま絵として描かれています。

これらはただの絵ではなく、特定の意味を担う「文字」として使われました。

つまり文字は、最初は形=意味だったのです。

2. 抽象化の始まり

やがて、形をそのまま描くのではなく、「要素を省略した簡略形」が現れます。

例えば「木」という象形から生まれた漢字は、次第に抽象化され、私たちが今使う「木」という字になりました。

同じように、メソポタミアの楔形文字ももともとは物品を記録する印のような形でしたが、次第に数や概念を表す記号へと変わっていきます。

文字は、形の忠実な再現から、記号としての機能へと移り変わっていったのです。

3. 音を表す文字へ

もう一つ大きな転換点は、「形で意味を表す」から「形で音を表す」へのシフトです。

古代フェニキアで生まれた文字は、動物や道具を象った形から出発しながらも、すぐに「音素文字」として整理されました。

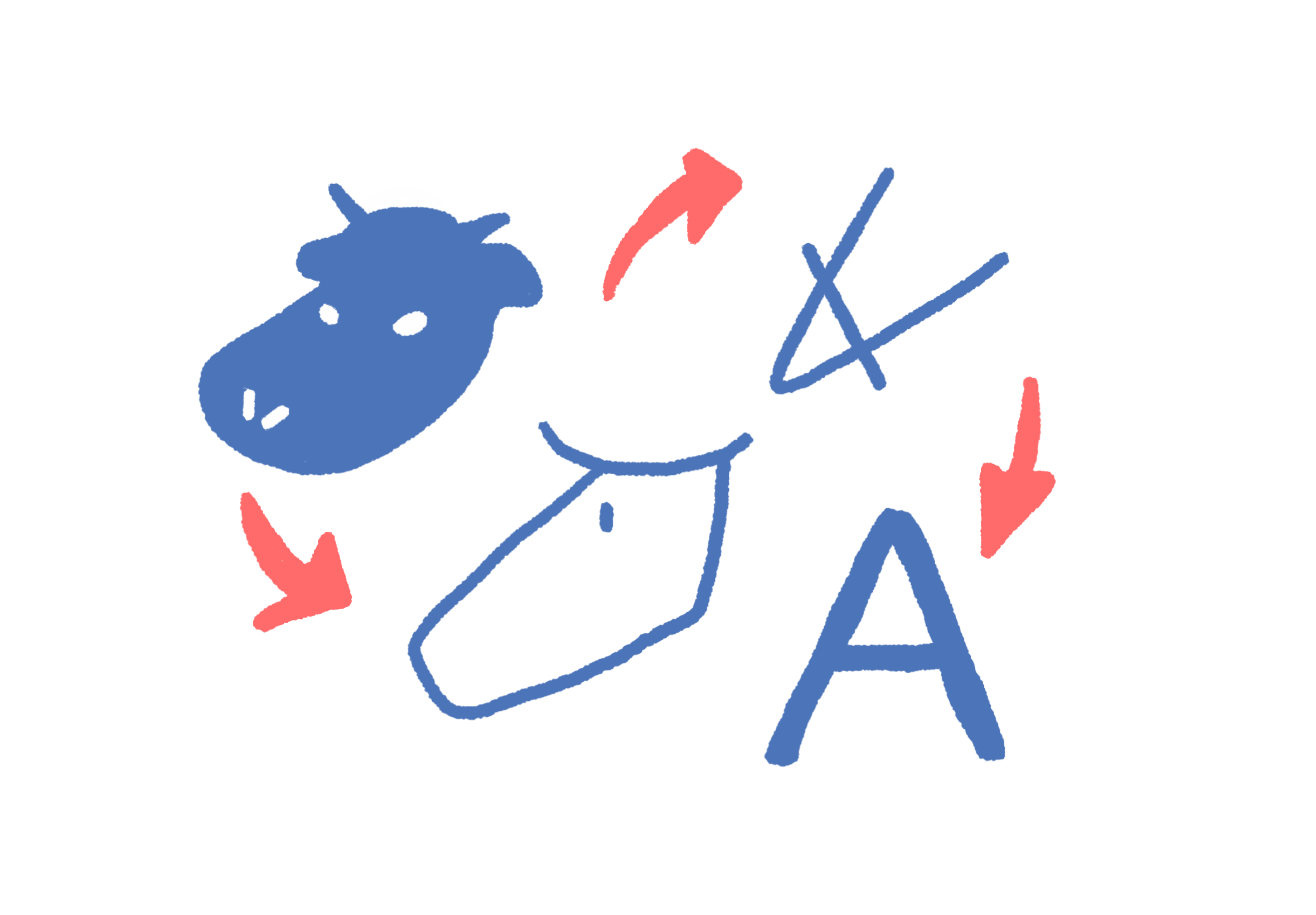

例えば「アレフ(牛の頭)」は「A」という音を示すだけの記号になり、その痕跡はアルファベットの形にわずかに残っています。

ここで文字は完全に形 → 音 → 言葉の媒介へと進化したのです。

まとめ

このように、古代の文字は「形」そのものでした。

けれども人々が複雑な情報をやり取りするにつれ、形は簡略化され、やがて意味や音を担う記号へと変化していきました。

次回は、文字が「ただの記号」から再び「形の表現」として扱われるようになった歴史を見ていきます。

書体の多様化、装飾写本、活版印刷、そして現代のタイポグラフィへ――文字と形の関係は、今もなお進化を続けています。