色そのものは形ではない

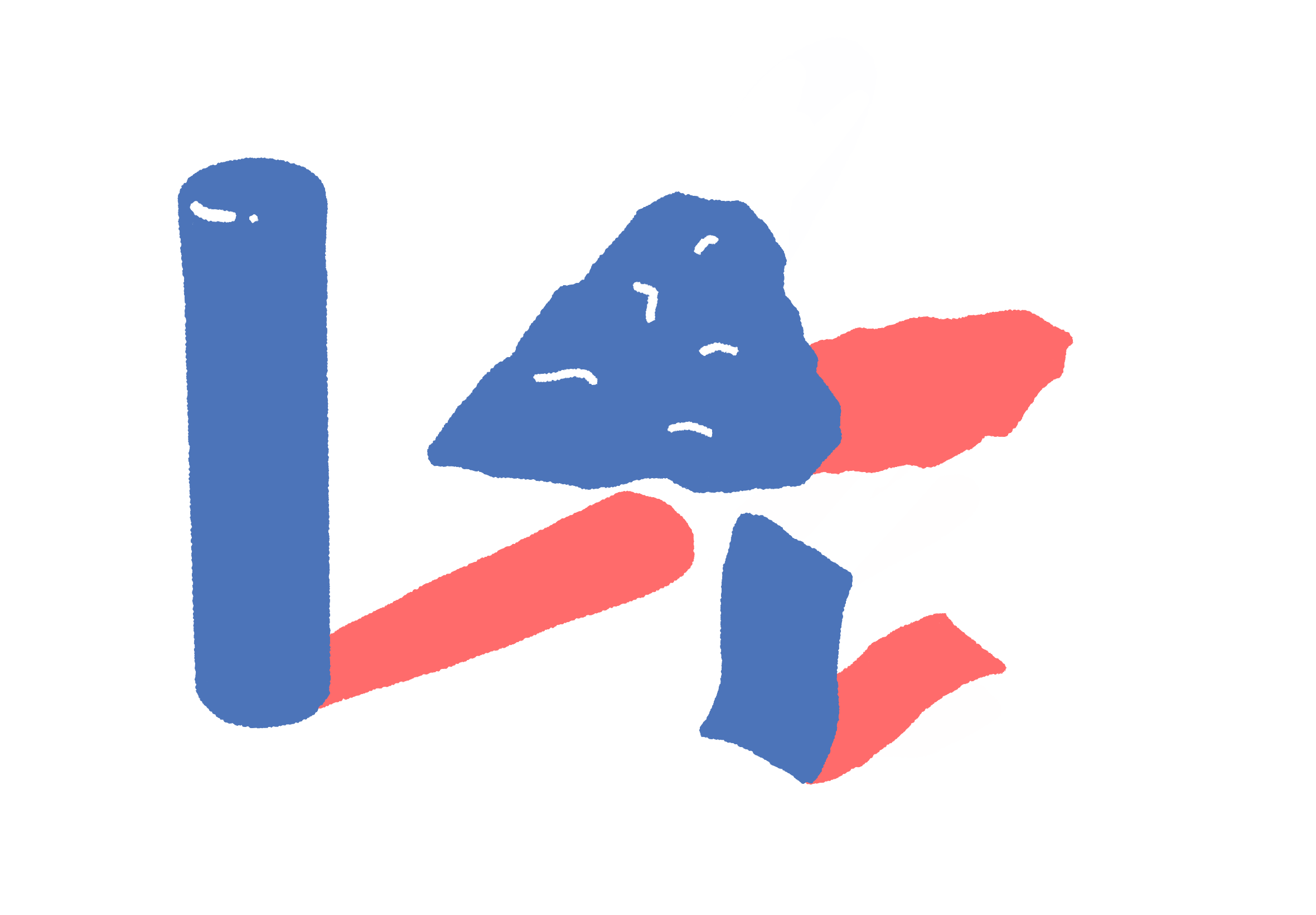

色そのものは形ではありません。

赤や青、黄といった色は、光の波長の違いによって生まれる現象であり、輪郭や構造を持たないからです。

どんな形にも存在する一方で、色そのものには空間的な境界がありません。

だから私たちは「赤い丸」は思い浮かべられても、「赤そのものの形」は想像しづらいのです。

それでも、色は形を見分けるための最も基本的な手がかりです。

白と黒、明と暗、その境界によって私たちは初めて「輪郭」を感じ取ります。

形は色の中から現れ、色の差が形をつくり出しているとも言えます。

形は言葉、色は声

同じ形でも、色が変われば印象は変わります。

あえてステレオタイプに表現すると、

黒は重く、白は軽く、赤は情熱的で、青は静けさでしょうか。

形と同じように、人それぞれ、色に意味合いを感じ取ることができます。

形よりも、感情や温度のような、より抽象的な概念を伝えることに長けています。

もし形が言葉だとすれば、色はその抑揚や声のようなものかもしれません。

質感がつくるリアリティ

色と同じく質感もまた、形ではないが、形の知覚に深く関わっています。

同じ輪郭でも、ガラスの透明さと石のざらつきではまったく異なる印象を受けます。

光の反射や陰影によって、私たちはその表面の「手ざわり」を感じ取り、そこに形の実在感を見出します。

質感が欠けると、形はどこか平面的で、現実から切り離されたものに見えます。

逆に、微細なテクスチャや陰影が加わることで、形はたちまち、わたしたちの世界に迫ってきます。

質感が与える印象は強烈で、ときに、形が伝えようとしていたことを覆い隠してしまいます。

境界のない関係

色も質感も、形とは別の要素でありつつも、

それらがあることで、形を感じ、印象を深める事ができると言えます。

色があるから形が見え、質感があるから形を信じられる。

色や質感は形ではない。

しかし形にとって切っても切れない関係にあると言えます。